Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS bzw. PTSD in der englischen Literatur) ist eine psychische Störung, die in den Diagnosekatalogen ICD 10 und DSM V enthalten ist. Sie wurde in diese Kataloge vor allem wegen psychischen Störungen aufgenommen, die bei Kriegsveteranen beobachtet wurden. Die Störung als solche ist unumstritten, wenn auch durchaus nicht als sicher gelten kann, dass es sich um eine krankhafte Erscheinung handelt. Paul McHugh (s. u.) hält es für eine ganz normale Anpassungsreaktion nach einem traumatischen Erlebnis. Jedenfalls gibt es erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit langdauernder Therapien, die auf der Erinnerungsverarbeitung der erlebten Traumata beruhen. Eine Reihe von Studien haben gezeigt, dass diese Therapien die Probleme häufig genug verschlimmerten. In den Katalogen DSM V und ICD-11 ist die Komplexe PTBS hinzugekommen, die nicht von einzelnen traumatischen Erlebnissen, sondern von einer Serie derartiger Erlebnisse über längere Zeit ausgeht.

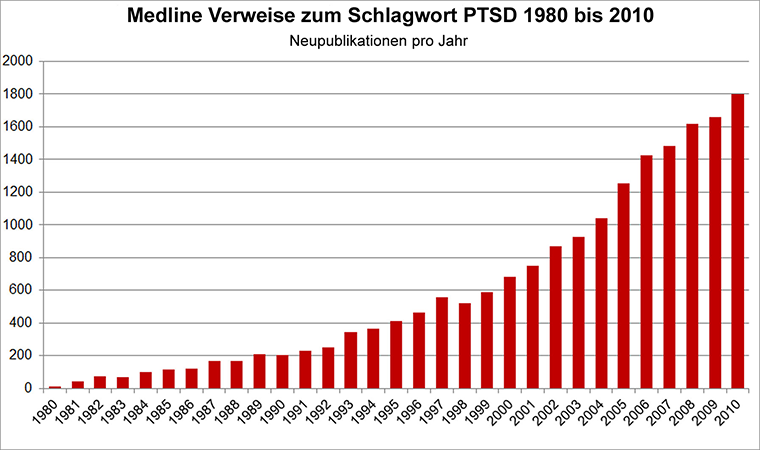

Als sicher kann gelten, dass nicht nur medizinische, sondern in hohem Maße auch politische Kräfte an der Aufnahme von PTBS in die Diagnosekataloge beteiligt waren. Es wurden von Veteranenverbänden Zahlen von über einer Million infolge des Vietnamkriegs unter PTBS Leidenden genannt, obwohl im Krieg nur ca. 300 000 in Kampfhandlungen verwickelt waren. Auch die überaus rege Lobbyarbeit der Traumatherapeuten und die nahezu exponentielle Zunahme der Diagnose seit Mitte der 80er Jahre wirken suspekt.

Verbreitet ist das Problem, dass Patienten sämtliche Hauptkriterien der PTBS erfüllen bis auf ein erkennbares oder nachweisbares Trauma in der Vergangenheit, ein Problem, das mit der an Symptomen orientierten und die Ursachen ausklammernden DSM-Klassifikation zusammenhängt.

Wer sich von der „Bibel“ der Traumatherapie, dem Buch von Bessel van der Kolk und Mitarbeitern (s. u.) Klarheit verspricht, wird enttäuscht. Zwar präsentiert das Buch eine schier unübersehbare Menge an Material, wissenschaftliche Originalarbeiten, Therapieberichte, eigene Forschungen des Hauptautors, …, doch wer aufmerksam liest, stellt fest, dass die Auswahl jede wissenschaftliche Kritik vermissen lässt. Sorgfältige wissenschaftliche Untersuchungen und pseudowissenschaftliche Arbeiten werden nebeneinander und ohne Kommentar zitiert. Der Hauptautor selbst hat in seinem eigenen Text erstaunliche wissenschaftliche Fehler untergebracht. Die Auswahl der Literaturzitate und ihre Interpretation dient unter anderem dazu, eine Lieblingsthese des Hauptautors zu stützen, nämlich dass Traumata bei den Opfern zu Dissoziation führen und diese unfähig machen, das Erlebte in Worte zu fassen, eine Auffassung, die jeder wissenschaftlichen Fundierung entbehrt.

Nicht nur die rasante Zunahme der Diagnose, sondern auch die schematische Anwendung symptomatischer Kriterien deuten darauf hin, dass PTBS heutzutage ähnlich überdiagnostiziert wird, wie multiple Persönlichkeiten oder Verdrängung sexuellen Missbrauchs in der Kindheit (siehe McHugh).

Beide Diagnosekataloge ICD 10 und DSM V setzen für die Diagnose einer PTBS unter anderem die folgenden Kriterien voraus:

- Es muss ein erlebtes Trauma vorliegen.

- Es existieren anhaltende und belastende Erinnerungen an das traumatische Ereignis. Diese Erinnerungen werden häufig so realistisch erlebt, als sei man wieder in der eigentlichen traumatischen Situation (Flashback).

- Der Betroffene sucht jede Konfrontation mit Gedanken, Gefühlen und Reizen zu vermeiden, die mit dem traumatischen Erlebnis irgendwie zusammenhängen.

Das erste dieser beiden Kriterien ist eine reine Vorsichtsmaßnahme gegen Fehldiagnosen, hat aber mit dem diagnostizierten Leiden selbst nichts zu tun. Das zweite Kriterium ist der Kern des Leidens dieser traumatisierten Menschen. Weil die Erinnerungen sehr belastend sind, folgt diesem Leiden das Vermeidungsverhalten des dritten Kriteriums.

Es gibt noch eine Reihe anderer Kriterien, die auftreten können, aber nicht müssen. Dazu gehören unter anderem Schreckhaftigkeit, hohe Wachsamkeit, Aggressivität und Konzentrations- und Schlafstörungen.

Eine PTSD wird nur dann diagnostiziert, wenn diese Störung mindestens einen Monat lang anhält. Gegenstand psychologischer Forschung ist die Frage, warum nach einem schweren Trauma eine PTSD zwar auftreten kann, aber keineswegs auftreten muss.

Die Anwendung der Diagnose einer PTSD auf Trauma-Erinnerungen, die erst in einer Psychotherapie entstanden sind, widerspricht jedoch dem Sinn einer Diagnose, die ja definitionsgemäß der Therapie vorangehen muss. Am Beginn der Therapie ist aber die Erinnerung an das traumatische Ereignis noch gar nicht gegeben. Es gibt jedoch wenig Zweifel daran, dass auch falsche Erinnerungen an Traumata, die es nie gegeben hat, Symptome hervorrufen können, die einer posttraumatischen Belastungsstörung ähneln. Siehe dazu den Abschnitt Verbleibende Störungen nach der Trauma-Erinnerungstherapie.

Literatur zur posttraumatischen Belastungsstörung

- McHugh, Paul: Try to Remember, S. 181 – 200, 232 – 235

- van der Kolk, Bessel, et al.: Traumatic Stress, ISBN 3-87387-384-2

- John Kihlstrom: Definition False Memory Syndrome, in McHugh, S. 67